【お客様の声06】ありがとうございました。

本日はありがとうございました。

アドバイスいただいたこと、ありがたく、再度考えてみたいと

思います。

本日はありがとうございました。

アドバイスいただいたこと、ありがたく、再度考えてみたいと

思います。

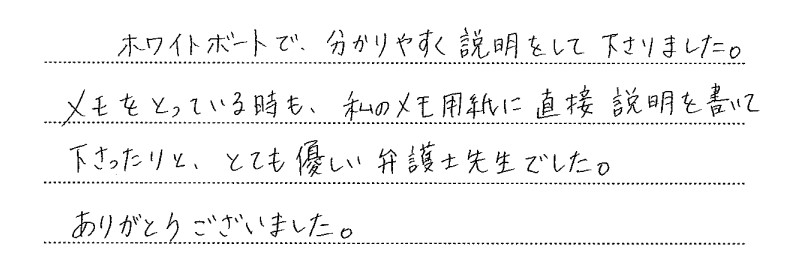

ホワイトボードで、分かりやすく説明をして下さいました。

メモをとっている時も、私のメモ用紙に直接説明を書いて下さったりと、

とても優しい弁護士先生でした。

ありがとうございました。

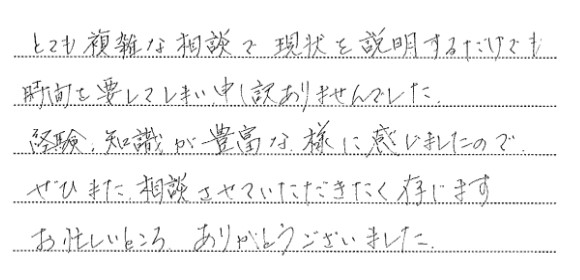

とても複雑な相談で現状を説明するだけでも時間を

要してしまい、申し訳ありませんでした。

経験・知識が豊富な様に感じましたので、

ぜひまたそうだんさせていただきたく存じます。

お忙しいところありがとうございました。

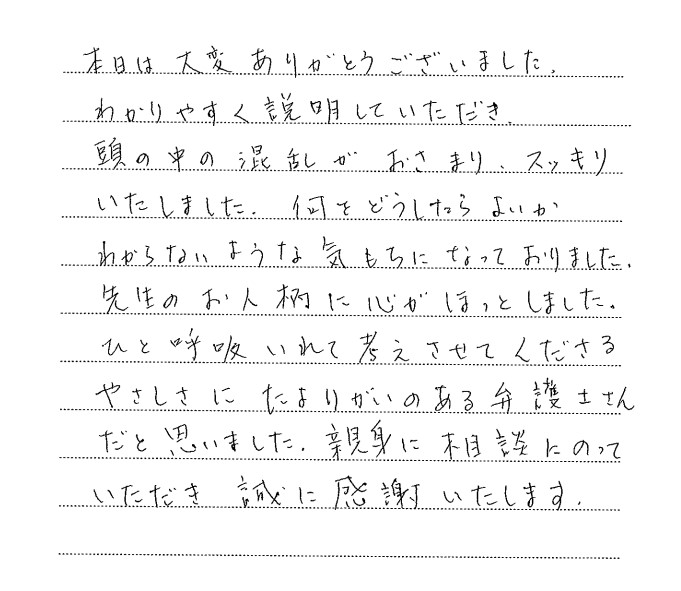

本日は大変ありがとうございました。

わかりやすく説明していただき、頭の中の混乱がおさまり、スッキリいたしました。

何をどうしたらよいかわからないような気持ちになっておりました。

先生のお人柄に心がほっとしました。

ひと呼吸いれて考えさせてくださる優しさに頼りがいのある弁護士さんだと思いました。

親身に相談にのっていただき、誠に感謝いたします。

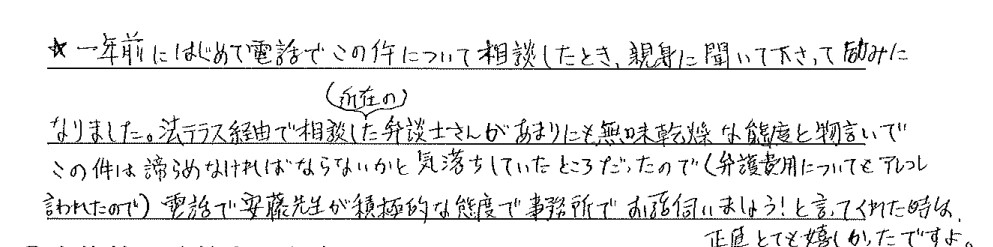

一年前にはじめて電話でこの件について相談したときに、親身に聞いて下さって励みになりました。

法テラス経由で相談した近所の弁護士さんがあまりにも無味乾燥な態度と物言いで、この件は諦めなければならないかと気落ちしていたところだったので(弁護士費用についてアレコレ言われたので)、電話で安藤先生が積極的な態度で「事務所でお話伺いましょう!」と言ってくれた時は正直とても嬉しかったです。

初回から丁寧に話を聴いてくださり、心を開いて何でも話しやすく、説明が分かりやすく、質問しやすかった点です。

何人もの弁護士に相談に伺ったのですが、「証拠はありますか」と訊かれても、どのようなものが証拠となるか判断できなかった仲、「分かりません」「ないと思います」などと答えるしかなく、「難しい」と言われてしまうことが続きました。電話で断られてしまうことも続いた時は、心が折れそうになりました。

しかし安藤先生は、電話で少しお話しただけですぐに直接会って相談させてくださいました。幸いうまくコミュニケーションをとれたからか、ポイントを理解することができたので、証拠となるものを多数提出することができました。そして、それらの証拠から法律構成をし、裏付けの事実関係を明らかにしていただくことにより、主張すべきことを主張することができました。

結果、あくまで中立でどちらの味方でもないはずの調停委員にも、最後に「よかったですね」と個人的に声をかけてくださるほど、よい内容にまとまりました。

決して手を抜かず、驚くほど迅速にきめ細かく誠実に向き合ってくださり、よりよい方向へと導いてくださいまして、心よりありがとう存じます。

近親者が亡くなった場合に遺言書が無い場合には、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要がありますが、これを開始するのには法律での定めはありません。

ですから、いつ始めても全く問題はありません(但し、相続税の申告の期限の問題は起きえます。)。実際、私が依頼を受けた相続事件は没後30年経ってから遺産分割協議をした、というものでした。

また、亡くなった直後から開始しても全く問題はありません(亡くなる以前から話し合いを開始しても問題は有りません。)。

もっとも、近親者が亡くなり悲しみに沈んでいる時に遺産分割協議をすることに違和感を覚える相続人がいることもごく普通なのことですので、比較的多くの例では、49日を過ぎたあたりから始めています。もちろん、これにこだわる必要はありません。

民法においては遺産分割協議をいつまでに成立させないと駄目である、ということも規定されていません。ですから、前述のように没後30年後の遺産分割協議成立であっても問題はありません。もちろん、早く成立させるに越したことはありません。

相続が開始してから時間がたてばたつほど、当初の法定相続人が亡くなるなどして、どんどん法定相続人の数も範囲も広がり、難しくなり、複雑となっていきます。

なお、相続税の申告をする場合(相続税を収める必要がない場合にはそもそも申告は必要がありません。)には、10か月以内に申告をしなければならないので注意が必要です。

この場合にも、一応の申告が必要となります。申告自体をしないと無申告加算税が課されてしまいます。

一応の申告とは、法定相続分で申告をいったんする、ということです。この場合には配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が使えないので注意必要です。その後、遺産分割が成立した場合に、改めて正式に申告をします。そして、この段階で配偶者控除の特例や小規模宅地の特例が利用できえます(申告期限後3年以内の申告が一応の要件です)。

両親や兄弟・姉妹、子供などの近親者がなくなった場合には様々な手続きが必要となりますので注意が必要です。以下にはその届け出などの手続きについて記載します。

7日以内 死亡届(市区町村)

14日以内 世帯主変更届出(市区町村)

14日以内 年金受給者死亡届出(年金事務所)

3ヵ月以内 相続放棄・限定承認(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)

4ヵ月以内 準確定申告(1月1日~死亡日までの所得税の申告)・納税(税務署)

10ヵ月以内 相続税の申告・納税(税務署)

1年以内 遺留分が侵害されている場合にはその侵害請求の通知の発送(内容証明郵便などで通知を発送するだけで大丈夫です。)

その他に健康保険や年金の届け出も必要となります。

遺産分割の協議・遺言書の開封・遺言書の検認・銀行などのへの届け出については別途記載します。

これまで50件以上、解決してきました。その内の幾つかを例示します。

遺産の内容:預貯金、不動産、保険、現金

遺産の金額:5000万円

ご相談の経緯・背景:

姉との間で、遺産分割協議をして、一旦は遺産分割協議書を作成し署名押印までしたがその内容をあまり理解しないままで押印した為、結果的に遺産分割をやり直し、調停による解決となった。

解決までの流れ:

互いに不信感が募っていたが、調停で話合いをして、姉側にも弁護士がついていたため、弁護士同士で交通整理をして合意が出来た。

結果・解決ポイント:

空き家となった不動産の評価額が問題となり、実勢価格と見込まれる額を査定し、それを元に合意が出来た。

遺産の内容:農地・自宅土地建物

遺産の金額:8億円

ご相談の経緯・背景:

遺言書ながなかったため、法定相続での分割となった。被相続人の後継者である相談者が農地を引き継ぎたい希望を持っており、これを叶えたいとの相談であった。

解決までの流れ:

依頼者が占有・利用していた農地は、依頼者利用の必要性を強く訴え、その結果裁判所の判断でこちらが相続できることとなった。

結果・解決ポイント:

農家の相続に関し、農業を継いだ長男夫婦からの依頼で農地を同人らが相続できるように次男・三男と折衝した。農地は市街化区域であったためその資産価値は非常に高いものとなり得たが粘り強く折衝した。また、長男夫婦は被相続人名義の家に同居していたが、次男・三男は被相続人名義の家は自分たちにも相続分があるとして、被相続人名義の家(長男夫婦が同居していた建物)に無断で侵入をすることを繰り返したため、弁護士自ら警察に3度訪問し、この問題を解決した。

結局、完全に解決するまで4年間を要した。この間、遺産分割ついての調停・審判、寄与分を定める調停・審判、預金引き下ろしの裁判、警察への告訴、等フルコースで依頼者のために尽力した。結局、こちらの希望する形で農地を取得できた。

遺産の内容:借地・借地上の建物・預金

遺産の金額:2億円

ご相談の経緯・背景:

遺言書が無かったため法定相続分通りでの相続となり、依頼者は金銭での遺産の取得を希望したが、借地の評価が兄との間で紛糾し、話合いがつかず、当事務所に相談に訪れた。

解決までの流れ:

借地権をどのように評価するかについて、不動産鑑定士等に確認しつつ判例を参考にして裁判所に強く主張していった。

結果・解決ポイント:

相続財産が、①借地、②その借地上の建物、③預金であった事案において、①借地の評価が問題となった。こちらは借地を取得することを希望していなかったので、その評価が高額である方がこちらに有利となる為、借地の残存期間が思いの外長期であることに着目し、通常の借地権の評価(路線価での評価)よりも高いもので遺産分割の調停での合意を取り付ける事が可能となった。一般的には、更地価格に、路線価表での借地権割合を乗じて評価されるが、本件ではこの点にとらわれずに柔軟に、かつ、こちら側に有利に評価をすることが出来た。

遺産の内容:賃貸アパートが2棟 現預金

遺産の金額:3億円

ご相談の経緯・背景:

相手方である兄が賃貸アパートの取得を希望した。こちらは現預金で取得することを希望したが賃貸アパートの評価について大きな隔たりがあり、当事務所に相談に来た。

解決までの流れ:

賃貸アパートの評価が問題となったが、毎月の賃料額と築年数、立地条件などを考慮して、収益性に着目した評価をすることとした。裁判所にもそれが受け入れられた。

結果・解決ポイント:

相続財産に、賃貸アパートが2棟あった事案であった。相手方は、賃貸アパートの一部に生活していたため、相手方が同アパートを取得することを希望し、こちらもそれを了解した。賃貸アパートの評価が問題となった。こちらは同アパートを取得しないので同アパートの評価が高額となる方がこちらに有利であった。

土地の評価に建物価格を合算した価格では、思いの外低廉な価格であったため、同アパートの収益性(賃料価格等)に着目し、その年間の賃料額の20倍程度で評価でき、結果的に当初の想定価格よりも高額に評価されることとなった。

これまで20件以上、解決してきました。その内の幾つかを例示します。

遺産の内容:預貯金・自宅土地建物

遺産の金額:1億円

ご相談の経緯・背景:

亡き父親と同居していた相談者夫婦が、弟夫婦から、亡き父親の預貯金を約10年にわたり、勝手に下ろして着服していたと強く疑われ、話合いが出来ず、当事務所に相談に訪れた。

解決までの流れ:

依頼者夫婦が亡き父親の預金を不当に着服していたことは無いと丁寧に説明した。医療費・生活費等に使われ、多少の不明金はあったがそれは亡き父親が使用したものであると説明していった。

結果・解決ポイント:

こちら側が管理していた被相続人の預金通帳について、過去10年にわたり使途不明金があると相手方に主張された。即ち、こちらが被相続人名義の通帳から勝手に預金を下ろして使い込んだ、という主張をされたが、これについては、地道に、生活費・医療費・施設への費用、というものに使用された、ということを主張立証していき、結果的にこちら側が勝手に被相続人名義の預金を費消したことはない、ということが裁判でも証明され、法定相続分通りでの遺産分割が成立することが出来た。

遺産の内容:預金・但し、生前には多くの不動産が相手方に贈与されていた。

遺産の金額:1億円

ご相談の経緯・背景:

父親が亡くなった時点において不動産は無く、預金のみであった。但し、20年ほど前から土地を長男(相手方)に父親は贈与していたのでそれが特別受益となるべきであると弟夫婦は主張していた。不動産の評価額が問題となった。

解決までの流れ:

贈与された各不動産を全て洗い出し、その当時の路線価表と現在の物価の上昇を掛け合わせて適正評価額を算出していった。

結果・解決ポイント:

被相続人が、長男(相手方)に多くの土地を生前贈与していた事案において、その評価が問題となった。被相続人が亡くなる20年前から徐々に生前贈与されていったものを、被相続人が亡くなった時点での評価に修正していき、思いの外高額に評価され、結果、相手方に多大な特別受益が認定された。